梁石日(ヤン・ソギル)という、在日韓国人の小説家がいます。

彼は、在日朝鮮人の解放運動に参加し、同人誌を刊行。その後印刷の事業に失敗し、各地を転々と放浪、タクシードライバーの職に就きます。

この経験を小説にしたのが『月はどっちに出ている』。

この小説は、後に映画化され、大ヒットします。

そして、この原作を映画化したのが、崔 洋一。

この方は、日本の映画監督、脚本家、俳優で、日本映画監督協会理事長、大学教授も勤めていますが、原作者と同じく韓国籍。

1976年の『愛のコリーダ』、1978年、『最も危険な遊戯』の助監督を務めた後、1983年、『十階のモスキート』でスクリーンに本格的にデビュー。

1996年には韓国に留学、同国の映画人たちとの交流をはかったりもしています。

そして、もう一人ビートたけし。

この人は、あえて説明する必要はなさそうですね。

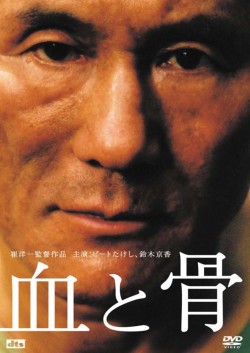

さあ、この三人三様の才能が、ひとつに集結した映画が、「血と骨」。

僕自身は、この映画のポスターを見ただけで、この映画の監督は北野武だと勝手に思い込んでおりましたが、この映画での彼は、あくまでも一俳優としての出演。

12年振りに俳優ビートたけしに専念しております。

崔監督も「たけしさんがいなければ、この作品はなかった。ビートたけしという存在無しに作品は成立しなかった」と、彼の存在感が、この映画には不可欠であったことを強調しています。

まあ、北野武個人と、在日韓国人世界というのは、どうも結びつかなかったのですが、崔 洋一監督からのご指名ということであればこれは納得。

この映画、公開されたのは2004年。

昭和の初期から1980年代にかけて、自己中心的に生き、人とかけ離れたその強靭な肉体と性欲を持つ在日朝鮮人男性に翻弄されていく周囲の人々の生活を描いた作品です。

なんといっても、その暴力描写は、すさまじいの一言。

崔監督は、現場の厳しさやスタッフに怒鳴ることなどでも知られていますが、ビートたけしは、「自分がいるときは怒鳴らないで」と要望を出していたようです。

この要望を受けて、確かにビートたけしがいるときには、監督は怒鳴らなかったそうですが、やはりスタッフに怒鳴ったり、メガホンを投げ付けたりなどの立ち回りも見せていたそうで、予想通り、この監督と、この映画の主人公のキャラクターは、相当シンクロしている感じですね。

また、監督自身も、この主人公には「ある種の共感」を得たと語っています。

さて、この映画を見ていて、僕が頭に思い浮かべていた映画が、「ゴッドファーザー」

こちらは、ご存知の通り、アメリカに生きるイタリア系移民一族の、栄光と悲劇を描いたコッポラ監督の傑作です。

イタリア系移民と、在日韓国人という違いはあるにしても、いずれも、他国で肩を寄せ合って生きていく一族の歴史を、年代記風に、長い時間軸で描いたという点が同じでした。

そんな彼らが、それでも生きていくには、「暴力世界」に依存していかざるを得ないというあたりも、切っても切れない家族の絆に頼らざるを得ないという描き方も一緒。

ただ、この映画の主人公の異質な点は、そんな世界にあっても、家族も含めて、一切他人に依存した生き方を拒否した点。

最後まで己の欲望のままを生き抜いて、故国に渡り、その地で一人で死んでゆきます。

「ゴッドファザー」のマーロン・ブランドが、孫と戯れながら、日差しのふりそそぐ自宅の庭で死んでいったのと比べると、対照的な「死に様」でした。

この最後のシーンのビートたけしの「老け」の特殊メイクを見て、ここもやはり、あの「ゴッドファザー」での、マローン・ブランドの「老け」メイクと、比べてしまいましたね。

技術的な面で言えば、この二つの映画の間には、40年近い時間の流れがあって、、この映画でのたけしの特殊メイクに軍配があがりそうですが、やはり、彼が「老け」メイクをすると、それがどんなに精巧であっても、どうしてもコントのイメージになってしまうという点は、ちょいとつらかったかな。

主人公が、娘の葬式で、さんざん大立ち回りをした後、脳梗塞で倒れ、足が動かなくなってしまうシーン。

動かなくなった足を叩きながらいうセリフがあります。

「たたれへん・・」

ここは、「存在感」のたけしが、「演技」で、見せるシーンでした。

コメント