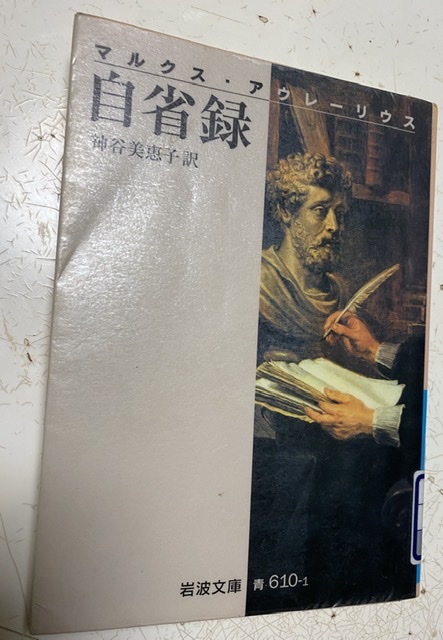

自省録 マルクス・アウレリウス

「作文オタク」なので、文章を書くことは、ある意味でストレス発散にもなっています。

下手の横好きで、もとよりたいそうなことは書ける才覚は持ち合わせていませんが、後に自分で読み返してみて、楽しめればいいかなというくらいのつもりで、このブログも更新し続けています。

日記も、過去に書いていた事がないわけではありませんが、そもそも物持ちが悪いので、全ての日記帳は既に紛失しており、このブログ以前に書いたものは、いくつかの詩作以外はほぼ残っていません。

かつて、WOWOWでオンエアされた「ツイン・ピークス」という海外ドラマにハマったとき、主演のカイル・マクラフランの演じたクーパー捜査官が、常時携帯している小型カセット・レコーダー(今ならボイスレコーダー)に、「ダイアン」という名前をつけて、何かあるごとに話しかけ、録音していました。

「これだ!」とすぐに飛びつき、秋葉原に行って、「ダイアン」に似た機種を購入し、しばらくは、クーパー捜査官よろしく、何か思いつけば、すぐにそのレコーダーに向って話しかける怪しいオジサンになっていました。

作詞ネタ、時事ネタ、短歌、俳句などなど、思いついたアイデアは、脈絡なく録音して、後の作文のネタにしようと思ってはいたのですが、元来持ち物を大切に扱うという習慣が身に付いていないので、使用したレコーダーのほとんどは壊し、データごと紛失。

これも、現在まで残っているものはほとんどありません。

思い起こせば、その中には、いくつかの快心のアイデアもあったような記憶ですが、紛失した後で、いくら頑張って思い起こそうとしても、それを復元できるような記憶力は持ち合わせていません。

物覚えがいい方ではありませんので、記録するためには、色々なものを利用しました。

スマホ以前の時代には、ノートパソコンはどこへでも持ち歩いていましたし、電子手帳や留守番電話を利用したこともあります。

しかし、その記録やアイデアの断片を、ちゃんとした「カタチ」にまで、まとめられたものは残念ながらありません。

会社を定年退職した今の身になると、たとえそれが今から見れば大した「メモ」ではないにせよ、それでも、その頃の感性が既に今はないことを考えれば、それなりに、もったいないことをしたなあという思いはつのります。

反対に、ビデオ・オタクでもありましたので、普通の人よりは早い時期から、ビデオカメラは購入していましたので、映像の記録の方は、かなり古いものが残してありました。

これも、録画した当時にはそれほど考えてもいませんでしたが、還暦を超えた今の年齢になってみると、中には、亡くなってしまった家族や知人の映像も多く残してあり、「残っていること」の貴重さを、改めて今更ながらに痛感しています。

マルクス・アウレリウスの「自省録」が書かれたのは、西暦160年から180年のおよそ20年間。

彼は、ローマ最盛期、五賢帝時代最後の皇帝です。

しかし、彼の時代は、その最晩年で、栄華をを誇っていたローマにも、自然の異変による飢饉が起こり、北方他国からの侵入があり、そして、伝染病の蔓延なども広がり、様々な試練がアウレリウスに襲いかかり、妻を含む、愛する家族たちの死、家臣の裏切りなどが、さらに彼に追い討ちをかけます。

しかし、そんな絶望的な状況の中で、如何にしてこの皇帝が、人として、「正気」を保つことが出来たのか。

そんな皇帝アウレリウスを支えたのは、哲学でした。

彼が心酔していたの、ギリシャ時代のストア派哲学。

ストアというのは、英語のストイックの語源にもなっていて、物欲を満たすだけの表層的な幸福ではなく、個人の道徳的・倫理的幸福を追求する哲学です。

幼少時代からこの哲学に触れ感化されていたアウレリウスは、何一つ不自由のない皇帝一族にありながら、自らストイックな生活を実践し、やがては哲学者になる道を進むのだとの心に決めていました。

しかし、彼に与えられたのは、最も過酷な時代のローマという大帝国を治めよという逃れようのない運命でした。

しかし、彼は決してそれに抗うことはなく、全てを受け止め、自らを律していきます。

「自省録」の原題は、「自分自身に対して」というような意味。

本書の文体は、「〜せよ」とか、「〜であれ」というように、まるで誰かに語りかけるような口調で書かれていますが、それら全ては、「誰か」ではなく、実は自分自身に向って諭している内容であるいうことです。

彼は、皇帝の地位について以来、どれだけ多忙な一日であっても、就寝前の30分だけは、心を落ち着け、その日の出来事に対して、きちんと反芻し、反省し、分析した上で、哲学的解答を自らに与え、それを文章にして残すというルーティンを自分に課しました。

その20年にわたる記録の集合体が、本書「自省録」ということになります。

従って本書には、構成やストーリー、文章としてのまとまりはありません。

あるのは、その日その時、彼が体験し、悩み、考えたことの、ありのままの羅列です。

元々が、公開することを前提に書かれた文書ではありませんので、そこには芸術的装飾や美辞麗句はほとんどなく、あるのは実にストレートで簡潔な文章のみです。

しかし、それだけに本書からは、皇帝というよりも、一人の人間アウレリウスとしての生の体温がダイレクトに伝わってくる気がします。

かつてギリシャ時代に、哲学者プラトンは、「為政者は、哲学者であることが最も望ましい。」という言葉を残しています。

それがただ一度実現したのが、人類の長い歴史の中では、この大ローマ帝国におけるアウレリウスによる20年間の統治時代だけでした。

しかし、歴史を紐解けば、この時代はアウレリウスにとっても、国民にとっても苦難の連続で、国家として決して理想的な時代であったわけではありません。

ならば、この時代を統治したアウレリウスは、果たして不幸な皇帝であったのか。

その答えが、本書の中には、確実に散りばめられているような気がします。

アウレリウスは、言ってみれば、とことん性善説の人です。

彼が本書の中で、繰り返し自分に対して、戒めていることは、人には寛容であれということ。

彼は、自分を裏切った家臣でさえも、許そうとします。

家臣がその過ちを犯したのは、彼が悪いのではなく、彼が無知だっただけだというわけです。

その家臣を討ち取り、その首を別の家臣が、アウレリウスの前に差し出した時、彼は非常に悲しみました。

では、裏切った家臣に対して、彼がどういう態度を取るべきだと思っていたか。

「怒らずに、教え、そして示せ。」

アウレリウスは、皇帝である自分も、裏切った家臣も、一人の人間としては、同じロゴス(自然の秩序)の元で生きている同類であると考えます。

そうであるとすれば、過ちを犯した家臣に対して、上から目線で、怒りの感情を露わにして対峙したとしても、帰って相手の感情を刺激して、反発心を煽るだけで、なんの解決にもならない。彼はそう考えます。

これは、会社勤務を経験しているほとんどの管理職が、思い当たることではないでしょうか。

人間社会で生きていれば、様々な場面で人と対立することは避けられません。

そして、怒りの感情が起こること自体は、誰にも止められるモノではありません。

しかし、人間の理性は、それを抑えることなら出来ます。

感情的に対立してくる相手に対する最大のカウンターパンチは、自分自身が相手と同じにならないこと。

もっと言ってしまえば、そのケンカから、とっとと下りてしまうこと。

宮本武蔵の「五輪の書」でも、ブルース・リーの「燃えよドラゴン」でも、究極の勝利の極意は、実は「戦わずに勝つこと」だと教わりましたが、ちゃんとここにも同じことが書かれていました。

相手が感情的になるのは、悪意なのではなく、ただ無知なだけなんだと割り切って、静かに「教え諭す」ことで対応するべきなのですが、それが出来ないのであれば、後はもう「耐えるしかないよ」と、アウレリウスは言います。

この後の戦争に明け暮れる世界史を考えれば、人間とは元々根源的には、相手に対して攻撃的な生き物であると考えてしまいますが、「性善説」の権化のようなアウレリウスは、人間とはもともと協力的に、助け合って生きていくのが、ロゴス的観点から見ても本来の姿であると考えます。

しかし、考えてみれば、一個体としては、ライオンや虎や像よりも、圧倒的に脆弱な生物である人間が、地球上のこの厳しい生存サバイバルを生き抜いてこれたのは、集団として社会を形成し、チームワークを持って協力し合うことでしか、勝ち取れなかったものだという長い有史以前の人類の歴史がそれを雄弁に物語っています。

つまり、人間という種は、基本手を取り合って、助け合うことでしか、生きてこれなかっという事実は、間違いなくそのDNAには刻まれていていいわけで、これをロゴスというのなら、アウレリウスの性善説は大いに納得できます。

なのであれば、ここからはみ出したり、脱線してしまうものには、感情的にならずに、ただ諭すことで、本来の姿に戻してあげればいいだけだということになるわけです。

しかし、それがそう簡単にそうはいかなくなっている現代の状況、これもまた悩ましいところ。

到底元には戻れないほど、こじらせまくっている人は、今の世の中には相当数溢れかえっていますから、アウレリウスの理想はそう簡単には実現できないというのも事実でしょう。

ですから、そこは、下手な道徳などに落としこまず、哲学という部屋からも出てきて、ただ単純に「人は助け合う」方が、お互い得で気持ちいいよという単純な真理だけを説明する方が、むしろいいのかもしれません。

「運命」についても、アウレリウスは、本書で繰り返し言及しています。

自分だけではどうしようもできない困難に直面するときに、それを運命というのなら、その時に、いったい自分はどう対処したらいいのか。

彼の人生は「なんで自分にばかり」と思いたくもなるくらい、運命に翻弄されまくった人生でした。

しかし、その運命を最終的には受け入れた上で、彼は自分自身をこう諭します。

「悲しみは、不幸ではない。むしろ、それを気高く耐えることこそ幸福である。」

うーん。

いくらなんでも、さすがにそれは普通の人には無理だろ。

これはあまりに哲人すぎちゃいまいか。

僕のような凡人には、ちょっとそんなふうにも思えてしまいそうです。

しかし、これが意外にも読んでいてスッと入ってきたのは、これが実は人から言われたモノでもなく、本として読んでいたからだったということに気がつきます。

どんなに親しい間柄でも、普通に考えて、こんなことを面と向かって言われたとしたら、到底素直に受け入れられるモノではありません。

これは、「自省録」という本が、もともとアウレリウスが、自分自身へ向けて書かれた文書であることを、こちらがあらかじめわかっているからこそ、素直に飲み込めたのかもしれまん。

つまり、耐え難い運命に直面した時に、それを受け入れられるかどうかは、如何にそこに善意があったとしても、残念ながら他人の言葉は役に立たないということ。

このアウレリウスの言葉は、つまり誰の手も借りず、自分の手で、自分自身の心に用意しなけれはいけないプラグスーツだと言うことです。

その上で、アウレリウスはこう言います。

「その運命は、自分には乗り越えられないと考えるのではなく、誰かが乗り越えてきた運命なら、自分にも同じように乗り越えられるはず」

東日本大震災、福島原発事故、COVID-19パンデミックと、未曾有の災害が続く日本で、大きな傷を心に負ってしまった人も多くいると思いますが、この「運命」にどういうメンタルで対峙するべきかというヒントも、本書には随所に散りばめられていますね。

そして、「死」についても、晩年のアウレリウスは、多く触れています。

大好きな作家である養老孟司氏がこう言っていました。

「人間の死亡率は100%。」

これまではそう考えたこともないことでしたが、自分の人生も老年期に突入すると、さすがにボチボチ頭にはチラついてきました。

おぼろげ気に思っていることは、ここまで独り身で来てしまった家族を持たない老人である以上、自分の死に際して、できる限り周囲に迷惑はかけたくないということ。

そして、できる限り、ジタバタせずに、泰然としてその時を受け止めたいということ。

会社を定年退職して、農業を始めるようになった背景には、このあたりを考えた自分なりの結論があったことは事実です。

アウレリウスは、自分に対してこう言い聞かせます。

「死というものは、生まれることと同様の自然現象。決して悲しむことではない。」

この辺りを、養老氏は、「死ぬということは、実は自分にはどうしようもないことだから考えても無駄。関係あるのは、自分の周囲にいる人たちにとってだけ」と、死に対して過剰反応しがちな現代人に対して、チクリとこう言ってくれています。

では、二千年前のローマ帝国時代を生きたアウレリウスはどうか。

彼は、死を射程に捉えた上での、人生の生き方のスキルとして、本書でこう言っています。

「今、ここを生きる。」

過去をどんなに後悔しても、もうそれは取り返すことはできないのだから、考えても無駄。

他方、未来をどんなに心配しても、それを正確に予想することは不可能なのだから、考えても仕方がない。

ならば、足元だけを見つめて、今を精一杯生きるしかやることはない。

過去も未来も、つまるところ、そんな今の延長戦でしかないのだから。

考えることを今だけに絞り込めば、人生に長いも短いもない。

誰にとっても平等な今があるだけ。

三千年生きようと、三万年生きようとそれは変わらない。

これが、哲学を通して、彼がたどり着いた死の恐れへの対処法でした。

こうして、彼が20年間に渡って、ギリシャ語で綴った、自ら向けた内省の書は、奇跡的に文書として残り、現代にまで読み継がれてきたわけです。

時の為政者が遺した文書の多くは、基本的には権力者の命によって記録されたもので、誇張された礼賛や、自画自賛となり、都合の悪い真実の多くは隠蔽され、権力者たちの思惑で、史実は都合よく改竄された記録になりがちです。

しかし、本書が今に読み継がれる名著になり得たのは、やはり、皇帝自らの筆による、自らに向けて書き残された、人の目に触れることが前提ではなかった記録だからでしょう。

そこには、生々しい一人の人間としての苦悩と葛藤があり、それを乗り越えるために、自分自身ににだからこそ書き得た、哲学に基づく、厳しくも尊厳ある自戒と悟りの言葉が綴れたのでしょう。

その点で明らかに、一般の歴史書とは一線を画す名著であることは納得できます。

とにかく、いにしえの皇帝の抱えた苦悩が、まるでTwitterやFacebookのような感覚で理解できるのはすごいことです。

「自省録」で検索すると、本書と同時に、同タイトルの中曽根元総理の回顧録も、ヒットします。

明らかに、この名著を意識したタイトルであることは、間違いありませんが、どうもこちらの方は、なんだか、ケムに撒かれそうで読む気がしません。

政治家の書いた本というのは、元々あまり読む気がしないのですが、いただいたものがあったので、つい先日菅義偉現総理の「政治家の覚悟」のブックレビューは、本ブログにもアップしています。

自分で書いたモノではないだろうという気もしますが、内容はどう見ても、フロパガンダ一色。

アウレリウスの「自省録」とは、内容の格調の高さにおいて、もとより比べるべくもありません。

「悪夢の」安倍政権から引き継いだ菅政権の一年弱ではありますが、数知れない失政と、強権発動、そして無能であることを国際社会に対しても、コロナ対策においても、さらけ出し続けて来ましたが、この総理の口からは、これまで一切の自戒の言葉や、謝罪の言葉は聞かれませんでした。

アウレリウスは、皇帝の座につくにあたって、権力の魔力に取り込まれることを、とことん自身に対して戒めました。

威厳や感情を表に出して、家臣たちを上から目線で恫喝するようなことは避け、穏やかに接することで、家臣が伸び伸びと宮中で活躍できることに腐心しています。

(それでも、裏切りや権力争いは発生しましたが)

しかし、かたや現在の菅政権は、自分にはこれしかないと言わんばかりに、権力の大鉈を振り回しては、従わないものは躊躇なく切るという恐怖政治を敷いて、政権を暴走させ続けています。

恐怖政治を断行した権力者の末路は、歴史が教えてくれています。

政権を運営する実力も人格も備えていない為政者の断末魔が、そろそろ聞こえてきそうな気配になってきましたが、果たして、どんなラストが待っているのかは、興味を持って見届けてみたいと思います。

そして、この人が退陣後、もしも「自省録」が書かれることがあるとしたら、ちょっと読んでみたい気はします。

その文章力が到底この人にあるとは思えませんので、一笑に伏すことになるとは思いますが。

民主主義の国、日本に暮らしているので、基本は世界標準でもある民主主義の国家を受け入れることに依存はありませんが、一昨年ブータンに旅行に行って、ハタと考えてしまったことがあります。

もしも、国のトップに立つものが、独裁者でも、偽善者でも、金の亡者でも、大嘘つきでもない、平和と国民の幸福を心から願う「善き人」である王様であったなら、もしかしたら、その国の国民は、民主主義の国の国民よりも、ずっと幸せなのではあるまいか。

今ふと、ブータンで出会った人たちの笑顔を思い浮かべています。

恥ずかしきことの多い人生を過ごしていますが、このブログも今後次第に「自省録」の様相を呈していくような気がしています。